- 无重金属红外量子点为对人眼安全的激光雷达应用提供灵敏且快速的传感器

- 来源:光子科学研究所(ICFO) 发表于 2025/4/14

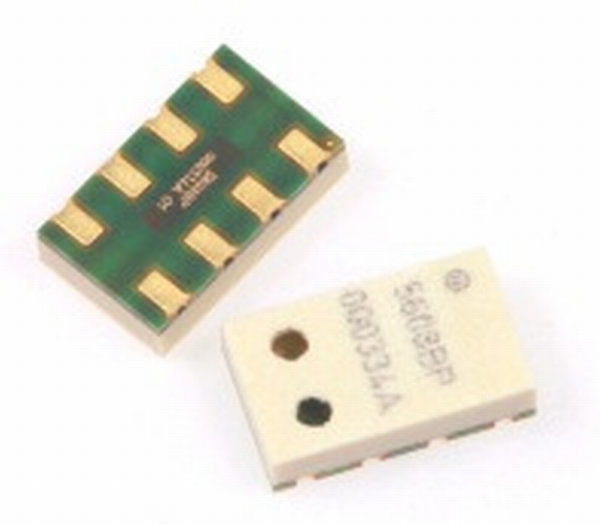

左侧是碲化银(Ag₂Te)胶体量子点短波红外(SWIR)光电二极管,右侧是通过溶液处理的碲化银量子点。图片来源:Jordi Cortés,ICFO

短波红外(SWIR)频率范围具有非常独特的特性,使其成为多种应用的理想选择,例如受大气散射的影响较小,并且对人眼 “安全”。这些应用包括激光探测与测距(LIDAR),一种使用激光确定范围和距离的方法、空间定位和绘图、用于监视和汽车安全的恶劣天气成像、环境监测等等。

然而,目前短波红外光主要局限于科学仪器和军事用途等小众领域,主要原因是短波红外光电探测器依赖于昂贵且难以制造的材料。在过去几年中,胶体量子点 —— 通过溶液处理的半导体纳米晶体 —— 已成为主流消费电子产品的一种替代选择。

虽然通常使用有毒重金属(如铅或汞)来制造量子点,但量子点也可以使用环保材料,如碲化银(Ag₂Te)来制造。实际上,碲化银胶体量子点的器件性能与那些含有有毒重金属的量子点相当。但它们仍处于起步阶段,在实际应用之前,还必须解决几个挑战。

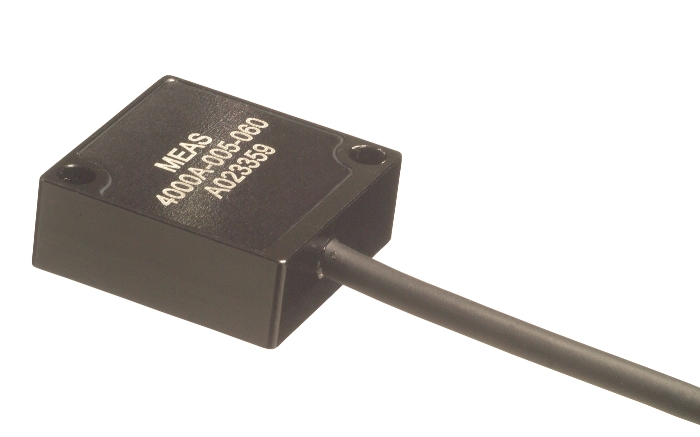

现在,由加泰罗尼亚高等研究院(ICREA)教授 Gerasimos Konstantatos 领导的 ICFO 研究人员王勇杰博士、吴昊、Carmelita Rodà 博士、彭鹿城博士、Nima Taghipour 博士和 Miguel Dosil,展示了一种制造碲化银胶体量子点的新方法,解决了这些挑战。该团队还开发了首个使用无毒材料制成的胶体量子点的短波红外激光雷达概念验证,成功地以分米级分辨率测量了超过 10 米的距离。

这项发表在《先进材料》上的研究,标志着向面向消费和汽车市场的实用、经济且环保的激光雷达系统迈出了关键一步。

克服用于短波红外光探测的无毒胶体量子点的挑战

传统上,碲化银胶体量子点面临三个挑战:高暗电流、有限的线性动态范围和响应速度。

暗电流是即使在没有光的情况下也会流过光电探测器的小电流。高暗电流会增加噪声,限制对弱信号的灵敏度。

吴昊在 ICFO 的实验室工作。图片来源:Jordi Cortés,ICFO

对于激光雷达应用,这最终限制了检测远处物体的能力,因为距离越远或大气干扰越大,信号衰减就越严重。线性动态范围是指最小和最大可检测光强度之间的范围。范围越宽,短波红外探测器能够感知和可视化的场景对比度就越高。

最后,光电探测器的响应速度衡量的是它对入射光强度变化的反应速度。快速响应有助于准确的距离测量和光通信等应用。

与仅仅一年前他们自己在《自然・光子学》上报道的记录相比,ICFO 的研究人员大幅改进了这三个性能。具体来说,他们实现了小于 500nA/cm² 的暗电流密度、在 1400 纳米处 30% 的外量子效率、超过 150dB 的线性动态范围以及快至 25 纳秒的时间响应。

这些成功的结果促使他们首次使用符合《限制有害物质指令》的材料制成的胶体量子点,构建了一个短波红外激光雷达概念验证装置。该装置以分米级分辨率测量了超过 10 米的距离,展示了碲化银胶体量子点在激光雷达应用中的巨大潜力。

“在项目开始时,我们没想到最终的器件性能会有如此显著的飞跃,” 该论文的第一共同作者王勇杰博士回忆道。该团队从优化量子点的合成开始,以消除往往会降低效率的表面缺陷。然而,仅靠这一策略是不够的。

“最初,器件性能并不十分令人满意。直到我们对量子点薄膜进行了硝酸银后处理,才看到了重大改进,这表明这种优化方法很有前景,” 这位研究人员补充道。

所提出的工程策略利用了胶体量子点的成本效益和制造优势,推进了短波红外光电器件的发展,同时大大提高了它们作为环保替代品的性能。未来的研究将集中在实现更快的响应时间、更高的量子效率以及在现实的温度和湿度条件下更可靠的运行。

包括本研究在内的这些进展,将使我们更接近最终目标:在消费电子产品中广泛采用短波红外光。

更多信息:王勇杰等人,《使用碲化银量子点的短波红外光探测与测距》,《先进材料》(2025 年)。DOI:10.1002/adma.202500977

期刊信息:《自然・光子学》,《先进材料》

由光子科学研究所(ICFO)提供

- 如果本文收录的图片文字侵犯了您的权益,请及时与我们联系,我们将在24内核实删除,谢谢!