- 传感器等技术成功应用于文物出土现场保护移动实验室研发

- 来源:赛斯维传感器网 发表于 2010/12/1

主要完成单位:敦煌研究院 国家博物馆 中国社会科学院考古研究所 清华大学

主要完成人:苏伯民 铁付德 范宇权 王学荣 刘建国 武 颢 王旭东 张文元 胥 谞

“文物出土现场保护移动实验室”, 结合考古现场的实际需求,提出了科学试验室前移现场并服务于考古发掘、信息提取和应急保护的理念,通过设备集成、装备研制、软件开发和标准研制,研制完成了我国首个文物出土现场具有综合功能的技术支撑平台;集成现代智能控制、传感器和数据传输技术,研制出我国首台考古发掘现场智能预探测系统;解决了不扰动情况下探测系统进入墓葬的难点,首次实现了发掘前对墓葬内部结构、温湿度、气体等数据的采集和传输,使科学考古发掘预案制定、通过对古代墓葬环境规律的探测研究馆藏文物保存最佳环境成为可能;首次提出了文物出土现场的技术标准,研发、集成现场应急、保护系列工具包。该项目不断拓展,取得了多项创新成果,标志我国考古现场保护科技水平发生了质的飞跃,促进了社会科学和自然科学的结合。

新的保护理念 科学实验室前移至考古现场

文物出土现场记录、信息提取以及脆弱文物的保护长期以来一直是影响考古发掘工作质量的重要技术内容,也直接关系到考古工作研究和文物后续保护工作的科学性和质量。在我国,由于文物出土现场保护装备缺乏、技术介入程度不足,造成考古发掘和现场保护的脱节,考古现场记录方式不规范、导致珍贵考古信息丢失和有价值的文物信息提取不全。尤为严重的是,由于一些珍贵脆弱的文物在现场得不到及时的保护,常常导致现场文物一经发掘出土即遭毁损的现象发生,或者是现场虽然可进行一定的处理,然而由于方法简单、程序不全,反而对发掘出土文物的后续保护造成更大的困难。

考古发掘具有发现文物和保护文物同时并行的特点,加大科学技术和装备的运用,是保证考古发掘工作水平和文物保护的重要前提。“十一五”文化遗产保护国家科技支撑计划“文物出土现场移动实验室研发”项目组基于此提出了将实验室建到文物出土现场的想法,以便将有综合效能的快速的专业化技术装备和专业人员派向现场,不仅为制定考古发掘预案、考古现场信息的全方位记录提供技术设备保障,更重要的是使出土文物在第一时间能得到及时有效的保护。美好的想法需要科学的研究作支撑。由考古、保护、高校等单位组成的项目组经过多次思想的交流和碰撞,针对文物出土现场保护信息采集、现场脆弱文物保护、现场文物分析与环境监测等亟须解决的问题,制定了切实可行的目标和技术路线:通过对调查技术和信息提取、分析检测、保护等专用设备的适用性研究,研发考古智能化预探测设备,开展出土文物的应急处理技术研究,完成具备现场勘查、测绘、记录、环境快速分析、现场信息实时传输以及对出土脆弱文物的现场保护等功能的技术集成,制定文物出土现场保护规范与技术标准,完成移动实验室的设计,形成完整的文物出土现场技术保护体系。为制定考古发掘预案、应急突发事件、环境恶劣地区的文物保护提供一个便捷快速的集成系统,全面提升大遗址现场保护的整体水平。

新的技术与装备 构成实验室完整的系统工程

文物出土现场保护移动实验室的研发是一个系统工程,通过3年的时间,项目组完成了文物出土现场空间信息采集,智能预探测系统,应急处置与保护,环境设备集成与分析设备集成,运载平台选型、空间设计以及装配制造等专题的研究,对文物出土现场所需技术和技术包的准确定位和试制、适宜现场分析的仪器的选型和配套、仪器装备性能发挥与长距离作业的关系、仪器的技术指标和改进、交通、通讯、分析、保护和数据传输等设备的集成和整合等。

空间信息采集 是以3S集成技术为前提而实现的。GPS全球卫星移动定位技术导航,对移动实验室进行全天候、不间断、高精度定位,对手持设备进行定位跟踪和半双工语音通讯。GIS地理信息系统作为对被跟踪对象位置轨迹的显示和监测手段。采用航空摄影(模型飞机搭载小型摄影设备)和常规测量方式(如全站仪)等测量设备对考古工作区域空间信息进行采集,通过地理信息系统(GIS)对信息进行处理,将信息存储到空间数据库中。通过考古现场地理信息系统将GPS、RS和GIS技术集成,实现考古工作的信息化。建立考古现场三维模拟环境,实现考古现场的三维模拟。在计算机上实现全方位的考古现场情况察看,再现考古现场环境。在3S系统中,GIS技术是本专题研究的核心,是实现空间信息技术集成的关键组成部分,由于现有的GIS软件并不适合田野考古发掘现场GIS建设的需要,所以本专题又专门开发了一套田野考古GIS数据采集的软件。项目组选择山东寿光盐业遗址、辽宁小珠山遗址、洛阳盆地聚落考古资料等对象,完成了考古现场空间信息采集系统的全部研究内容,并以辽宁小珠山遗址为例对所开发的软件予以说明。

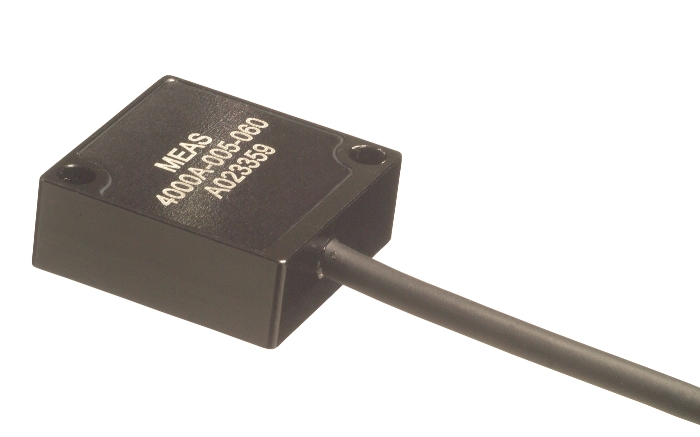

智能化预探测系统 由远程监控端、机器人、视频探测、环境传感器和传输线缆组成。机器人以ATmega128微控制器为核心,包括多传感器数据采集电路、串口扩展电路、步进电机控制电路、LED亮度控制电路电源等硬件功能模块,并辅以传感器数据采集、控制信号采集等软件,实现了考古发掘现场智能预探测系统的机器人设计研究。依据对考古发掘现场的实地调查,充分采纳考古发掘和文物保护专业人员的建议,提出并实现了分体模块化小尺寸机器人结构设计,使其可简便拆装成直筒式或组装成整体式两种结构模式,可以利用小直径探洞或大直径盗洞进入下空墓葬。通过远程监控端人机交互界面对系统各单元的遥控操作,实现对古代墓葬内部结构状况和温度、湿度、氧气、二氧化碳、硫化氢、甲烷等环境指标(依据现场情况可通过更换传感器扩展探测气体的种类)预探测。

为评价该系统在现场的应用性能,先后对安阳、郑州、洛阳和西安等地的考古发掘现场工地调研基础上,选定陕西省西安地区三个古代墓葬遗址,在陕西省考古研究院配合下进行了现场应用试验。现场应用试验研究结果显示,该系统环境数据采集迅速、准确,视频采集图像清晰、可靠,整体系统运行稳定,可操作性强,满足考古发掘现场对下空墓葬预探测的实际需要。

应急处置与保护 针对目前考古现场出土遗迹遗物保护处理方面急需解决的诸问题,项目组整理制订了一整套应急处置的操作办法,包括:田野考古发掘中普通遗迹遗物的应急清理、处置方法;濒危遗迹遗物的现场加固、封护方法;重要遗迹遗物的起取、迁移方法。通过起草《考古发掘现场出土文物应急保护处理手册》,就田野考古中常见的遗迹遗物之处置方式——包括检测项目、加固封护(包括常用设备、工具、材料和方法等)、起取保存(包括常用设备、工具、材料和方法等)和记录方式等一系列工作过程,制定简便易行的规范化的操作指南。同时,完成考古现场遗迹遗物保护处理所需设备工具集成。

现场环境与分析设备集成 文物分析设备和文物现场环境的监测分析设备,构成对现场文物提取和保护的两大技术基础支撑。为实时快速地获得考古现场特别是在遗物出土时的环境状况,为遗物保护提供必要的环境数据参考,项目组充分考虑了移动考古的需要,研制了能够在考古现场使用的移动环境监测系统。该系统包括10个数据传感器和2个无线汇集器、1个数据路由器和1台数据服务器。该套系统在在山东寿光考古工地试验后,性能稳定,数据传输快捷,与同时在现场测试的美国迪克森公司的产品相比较,具有更加优良的耐低温性能,且探头布置灵活机动,探头与车载的服务器传输顺畅,实现了预期的功能。

考古现场出土的文物种类和材质繁多,有壁画、陶瓷器、纺织品、玉石器、金属、玻璃、植物纤维、生物体等,为了满足考古现场开展文物保护工作的实际需要,又要兼顾测定仪器的便携性、可移动性及其稳定性,在有限的空间内形成考古现场出土文物埋藏土壤和分析检测的系统,达到查明文物出土现状的材质和病害基本信息的目标,项目组对考古现场的检测需求进行了进一步的细化和分类,在划分两个部分的基础上,选出了为研究和监测这些指标所必须的仪器和设备。建立了分析体系框架,完成了X射线荧光光谱仪、拉曼光谱仪和离子色谱以及近红外光谱在文物保护和现场检测应用的分析报告,并结合莫高窟遗址对各种仪器可获得的信息进行了试验,试验初步证明,以文物出土现场移动实验室所具备的基本条件,如实验室空间,实验室必要的水、电、气供给以及通风设备等,能够对各种文物进行相应的检测,在第一时间,了解文物出土时的物质结构、元素成分、光谱特征等,建立珍贵文物的出土时的科学档案,为文物的妥善处理和下一步的保护提供重要的试验数据。此外,车载各种对文物赋存环境的快速监测仪器,能够准确获知文物出土时埋藏土壤的含水量、含盐量以及酸碱度等重要参数,为实现考古现场保护的科学化奠定了基础。同时,通过研究比较国内外各种同类仪器的性能测试指标,并对各类仪器的使用方法和各种指标测试分析手段进行了试验,制定了各种仪器的操作手册和各项指标的操作方法,建立了基于无损和快速两个特点的文物出土现场检测体系,在山东寿光考古现场的应用证明,在遗迹辨识、文物出土情况分析等方面对大多数考古现场提供有效帮助。山东考古现场对古代制盐工艺各种遗迹现象的检测数据表明,所取得的分析数据为考古学家解释和说明古代的制盐工具提供了重要的科学依据,充分体现了文物出土现场移动实验室的作用,预示着文物出土现场移动实验室必将为未来的考古工作提供重要帮助。

运载平台选型、空间设计以及装配制造 本研究完成主要研究工作为结合我国各种道路状况和移动实验室的空间需要选择了适合的搭载底盘,并根据野外工作条件和移动实验室个单元功能进行室内空间功能划分,各功能区细节设计,加工材质选择,固定设备设计加工和安装,实验室水路、气路、电路的设计和安装,车内工作站的安装,实验室内照明系统、空调系统、暖风系统、网络系统的设计和安装,实验室特殊通风柜和文物充氮保存柜的设计、制作和安装,实验室储物空间的合理设计和制作安装,实验室整体VI设计、车模和动画演示制作等。本单元由清华大学、敦煌研究院、上海博物馆、浙江大学、上海格澜实验室设备有限公司等单位的研究人员通力合作完成,最后由镇江捷城车载无线电厂制作出我国第一台文物出土现场移动实验室。

新的成果 服务于考古现场

本项目针对我国文物出土现场调查、探测技术缺乏、装备落后、现场应急保护基础薄弱的现状,紧密结合我国目前考古现场的突出技术和装备需求,遵循将文物保护科学实验室前移现场并服务于考古发掘和现场保护的理念,开展文物出土现场信息采集、智能探测、环境监控、快速分析、应急保护等项目技术研究和装备研发,制定了系列的文物出土现场保护规范与技术标准,系统集成我国首台功能全面、技术先进、设备齐全、机动灵活的文物出土现场保护移动实验室,形成了考古发掘现场调查、探测、保护等系列技术和装备支撑平台。

(1)结合考古现场的实际需求,提出了科学试验室前移现场并服务于考古发掘、信息提取和应急保护的理念,通过设备集成、装备研制、软件开发和标准研制,打造出我国首个考古发掘现场具有综合功能的技术支撑平台。

(2)以GIS为核心,整合现代测绘和数字化记录技术,首次实现了遗迹、遗址、发掘现场的图像采集、数据测量、数据处理、三维建模与数据传输的多手段并用、相互补充的系统集成和软件开发。

(3)集成现代智能控制、传感器和数据传输技术,研制出我国首台考古发掘现场智能预探测系统。考古发掘现场智能预探测系统,采用视频探头、传感器和控制单元小型化、模块化分体组装式设计,满足了探测系统沿发掘探孔进入的实际需求。解决了不产生扰动情况下,探测系统进入墓葬探测空间的进入方式之难点。

(4)陕西三座古代墓葬的实地探测,考古发掘现场智能预探测系统首次实现了发掘前对墓葬内部结构视频、温度、湿度、氧气、二氧化碳、硫化氢、甲烷气体数据的采集和传输。使科学考古发掘预案制定、通过对古代墓葬环境规律的探测研究馆藏文物保存最佳环境成为可能。

(5)依据考古发掘现场遗迹遗物的种类和特点,总结提炼现有技术,研制缺环技术,首次研发、集成现场应急保护系列工具包和使用手册。现场应急保护系列工具包,具有配套齐全、应用灵活、针对性强、专业性高、便于携带等特点,充分满足现场应急保护需求,不仅能够提高现场保护工作效率,同时能够保证现场文物的完整提取和科学保护。

(6)研发出文物出土现场温湿度监测和无线数据传输系统。该系统依据考古发掘现场的特点,具有组合灵活、便于布点、数据准确、传输稳定、工作范围环境临界区间较宽的特点。

(7)通过文物出土现场应用需求和国内外小型便携仪器设备的调研,筛选出一套适合考古发掘现场环境检测、材质分析、功能配套、便于携带的组合式分析监测系统。实现了对现场出土文物在第一时间的检测分析和文物出土环境数据采集记录。

(8)整合现场保护、智能控制、传感器、现代分析、计算机、通讯、传输、数据处理和空间技术等多学科技术和装备,完成了文物出土现场保护移动试验室的外观设计、功能划分、空间布局、设备搭载和车辆选型,首次实现了国际上第一个具有综合功能的文物出土现场保护移动试验室的系统集成和研发。文物出土现场移动实验室已被列入国家特种新型车辆。

转载请注明来源:赛斯维传感器网(www.sensorway.cn)